Columnas de Opinión | “Cuando el sexo se convirtió en identidad: una historia incómoda”

- Hoy, 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual para combatir la invisibilización y los prejuicios que enfrenta la comunidad bisexual, tanto en la sociedad como dentro del mismo colectivo LGTBI+. Esta fecha se estableció en 1999 por activistas bisexuales estadounidenses para crear espacios de expresión y dar reconocimiento a esta orientación sexual. Hoy con esta Columna de Ángel Prats, hacemos un recorrido histórico sobre cómo se construyeron las etiquetas sexuales y qué significan hoy, también en comunidades como Lloret de Mar.

Durante gran parte de la historia, los seres humanos vivieron sus deseos sin pensarse a sí mismos bajo etiquetas fijas. Eran personas con prácticas sexuales variadas que no definían su identidad: no existían los “heterosexuales” ni los “homosexuales” tal y como los entendemos hoy.

Reglas sobre el acto, no sobre la identidad

En las sociedades premodernas, lo que se regulaba no era la identidad, sino el acto: por ejemplo, la sodomía. Según la época y el lugar, podía entenderse como un pecado religioso, un crimen moral o una transgresión del orden natural. La sodomía no implicaba que una persona tuviera una orientación sexual estable; era la condena de un acto concreto: lo mismo podía aplicarse a un hombre, a una mujer o incluso a alguien que se masturbara. La clasificación era moral y jurídica, no psicológica ni identitaria.

La Revolución Industrial y la invención de las etiquetas

Con la Revolución Industrial, sobre todo en Inglaterra, se produjo un cambio radical en la organización social:

- Las familias campesinas emigraron a las ciudades para trabajar en fábricas, minas y ferrocarriles.

- Las viviendas se redujeron y emergió el modelo de la familia nuclear, compuesta por padre, madre e hijos.

- El padre se convirtió en jefe del hogar; la Iglesia y el Estado definieron qué era una familia “correcta” y qué sexualidad era “normal”.

Este modelo, conocido como familia victoriana, no fue espontáneo ni natural: fue una respuesta a las necesidades del capitalismo industrial. La familia tradicional se convirtió en un instrumento para reproducir cuerpos, obreros y normas.

Pero no todo el mundo encajaba: algunas personas no deseaban formar familia, otras no se interesaban por el sexo con el otro sexo, y otras vivían su sexualidad de forma libre o no reproductiva. Ante esto, el poder, aliado con la ciencia, cambió de estrategia.

Nació la figura del “homosexual” como identidad, no como alguien que realizaba ciertos actos, sino como un tipo de ser humano “anormal”. Se le declaró enfermo mental, degenerado, depravado. Como contrapartida, apareció la figura del “heterosexual”, ideal de salud y virtud.

Del control a la integración

Con el tiempo, la Revolución Industrial se expandió, y el férreo control familiar dejó de ser tan necesario. El “problema del homosexual” perdió centralidad económica, aunque persistieron los prejuicios sociales. La ciencia comenzó a revisar sus certezas y los colectivos homosexuales empezaron a organizarse, creando espacios propios, referentes culturales y orgullo.

✳️ Conéctate a nuestro canal de Whatsapp y recibe las noticias en tu móvil 👉 clic aquí

El mercado y la política reaccionaron: donde antes había desviación, ahora había “diversidad”; donde antes había castigo, ahora había “visibilidad”. Surgieron segmentos de consumo y nuevas categorías como las actuales siglas LGTBIQ+.

El peso de la norma heterosexual

Mientras tanto, el heterosexual nunca se reconoció como construcción histórica. Creyó ser la norma natural, sin cuestionar que también fue una invención del mismo proceso. Este modelo sigue pesando: muchos hombres sienten que deben ser proveedores, padres ejemplares y “defensores de su hombría”, cargando con un rol que también es una cárcel.

Cuando un hijo dice a su padre que es homosexual, ambos sienten que han fallado en sus papeles: el hijo como hijo, el padre como padre. Víctimas de una historia que no eligieron, pero que los sigue marcando.

¿Y ahora qué?

Este relato no busca culpar, sino entender. La sexualidad nunca fue solo deseo: también fue economía, política y poder. Lo que necesitamos no es otra sigla más, sino releer la historia y preguntarnos: ¿qué pasa si soltamos las etiquetas? Quizá dejemos de señalar al diferente, porque todos somos distintos.

Mientras escribía este ensayo, no podía evitar preguntarme: ¿Cómo ha vivido Lloret de Mar estas transformaciones? ¿Cómo estas etiquetas han moldeado a nuestras familias, amigos y vecinos? Conocer la historia cambia nuestra mirada, y quizá, con suerte, también nos cambia a nosotros.

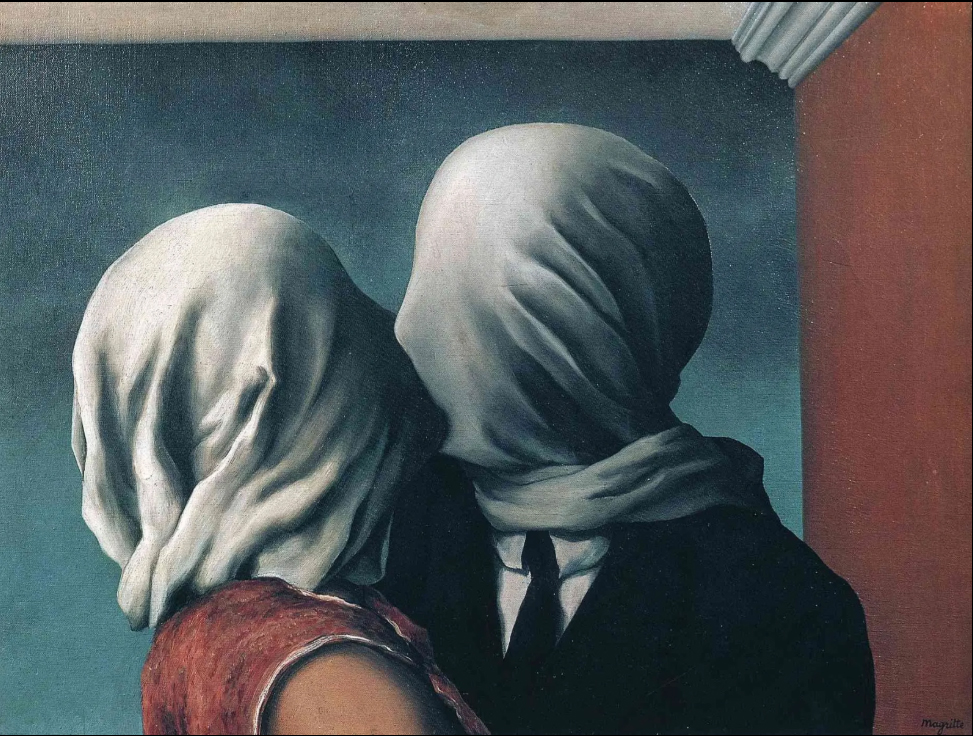

________La imagen

La imagen propuesta para ilustrar esta publicación es la obra de René Magritte, Los Amantes. En ella, el artista oculta los rostros de los dos protagonistas con telas, les niega una identidad y los convierte en un punto ciego para un sistema que busca clasificarlo todo. El espectador se enfrenta entonces a su propia necesidad de etiquetar: querer saber quiénes son, su género, su orientación sexual o su edad. Sin embargo, al no poder ser juzgados ni encasillados, estos amantes se vuelven inalcanzables para las normas sociales y, por tanto, libres de juicio.